Votre cheval s’est blessé et vous voulez éviter que cette plaie ne se transforme en cauchemar cicatriciel : voici comment agir correctement dès les premières minutes.

La réponse directe : le geste qui crée le bourgeon charnu (cette masse de chair bourgeonnante rose qui déborde de la plaie) est l’application excessive de produits gras ou trop occlusifs sur une plaie du cheval, particulièrement sur les membres. L’erreur la plus fréquente ? Appliquer une pommade cicatrisante épaisse dès le départ sur une blessure profonde située sous le genou ou le jarret. Cette zone mal vascularisée du cheval cicatrise naturellement 30% plus lentement que le reste du corps, et un environnement trop humide stimule une production excessive de tissu de granulation. Le protocole correct impose trois étapes non négociables : nettoyer la plaie avec un savon doux, désinfecter avec un antiseptique adapté (jamais d’alcool), puis choisir un cicatrisant selon la phase de guérison – spray asséchant à base de zinc ou d’argent colloïdal pour les premiers jours, baume uniquement en phase finale de ré-épithélialisation.

Je teste depuis quinze ans des produits sur mes propres installations et je constate systématiquement les mêmes erreurs chez les propriétaires bien intentionnés. Les complications coûteuses qui suivent – consultations vétérinaires répétées, traitements au long cours, parfois chirurgie – auraient pu être évitées avec les bons gestes dès le départ.

La chair bourgeonnante représente la complication cicatricielle la plus frustrante pour les propriétaires de chevaux, mais elle n’a rien d’une fatalité une fois ses mécanismes compris.

La chair bourgeonnante représente la complication la plus frustrante dans le soin des plaies équines, transformant une blessure banale en problème chronique nécessitant des semaines de traitement supplémentaire.

Le bourgeon charnu : comprendre le problème pour mieux l’éviter

Qu’est-ce que le bourgeon charnu et pourquoi apparaît-il chez le cheval ?

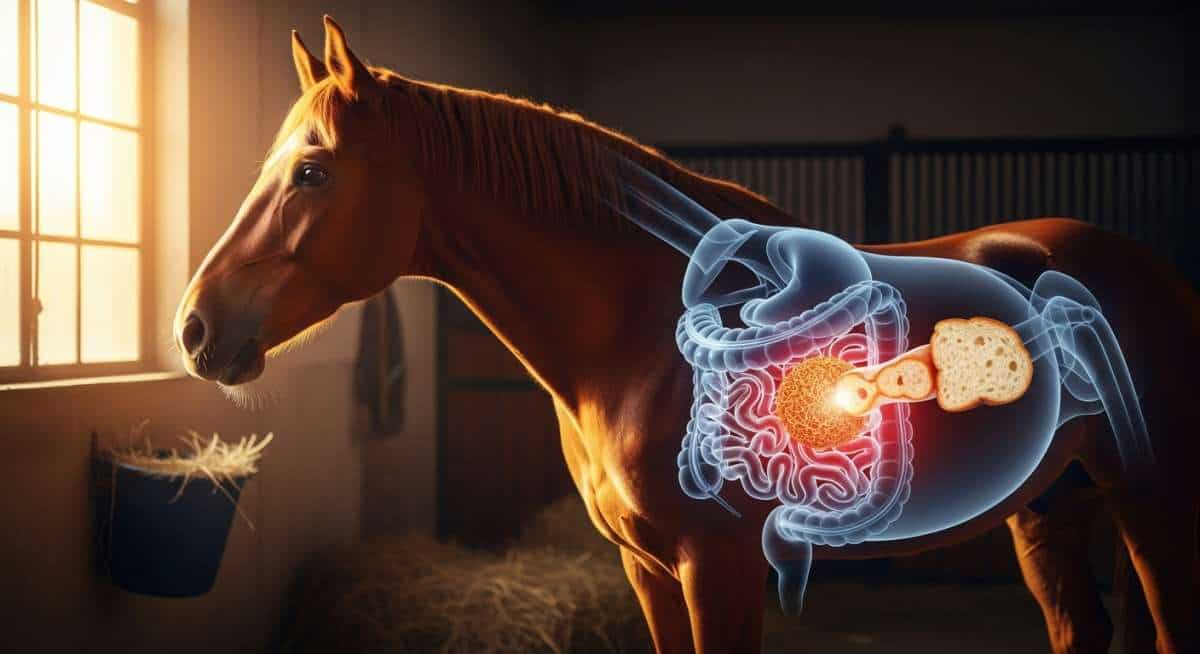

Le bourgeon charnu désigne une prolifération excessive de tissu de granulation qui déborde littéralement du cratère de la plaie, formant une masse rose vif, humide et granuleuse qui empêche la peau de se refermer correctement. Ce phénomène survient principalement pendant la phase de prolifération du processus de cicatrisation, lorsque l’organisme fabrique de nouveaux vaisseaux sanguins et du collagène pour combler la lésion.

Voici comment se déroule normalement la cicatrisation chez le cheval :

- Phase inflammatoire (0-5 jours) : nettoyage naturel de la plaie par les globules blancs, formation d’un caillot protecteur, inflammation visible avec chaleur et gonflement local

- Phase de prolifération (5-21 jours) : production intensive de tissu de granulation rouge rosé qui remplit peu à peu la plaie, formation de nouveaux capillaires sanguins, synthèse de collagène par les fibroblastes

- Phase de contraction (dès 7 jours, se poursuit plusieurs semaines) : réduction de la surface de la plaie grâce aux myofibroblastes qui rapprochent les bords, processus particulièrement limité sur les membres du cheval

- Phase de maturation (plusieurs mois) : réorganisation des fibres de collagène, diminution progressive de la vascularisation, formation de la cicatrice définitive avec repousse partielle du poil

Le cheval présente une prédisposition anatomique unique à développer du bourgeon charnu. Les membres, particulièrement sous le genou et le jarret, possèdent une vascularisation moins dense que le tronc, ralentissant naturellement la guérison. La peau y est également plus fine et directement collée aux structures osseuses et tendineuses, limitant drastiquement la capacité de contraction de la plaie. Ajoutez à cela la mobilité constante des articulations qui étire et rouvre régulièrement les tissus en formation, et vous comprenez pourquoi une simple éraflure au boulet peut se transformer en cauchemar cicatriciel.

La localisation joue un rôle déterminant : une plaie sur le membre du cheval cicatrise jusqu’à trois fois plus lentement qu’une blessure identique sur l’encolure ou la croupe. Cette cicatrisation prolongée maintient la phase de prolifération active trop longtemps, donnant au tissu de granulation le temps de déborder littéralement hors de la plaie. Les zones soumises à des mouvements répétés – pli du grasset, boulet, paturon – subissent des micro-traumatismes quotidiens qui relancent sans cesse l’inflammation et stimulent la production excessive de tissu réparateur.

Et maintenant, la mauvaise nouvelle…

Les erreurs courantes qui favorisent l’apparition de chair bourgeonnante

La majorité des cas de bourgeon charnu que j’observe dans mes écuries résultent directement d’erreurs de soins pourtant commises avec les meilleures intentions. Comprendre ces mécanismes vous évitera des semaines de traitement frustrant.

Première erreur : maintenir un environnement trop humide ou occlusif sur la plaie. Beaucoup de propriétaires appliquent des pansements imperméables ou des bandages serrés pendant plusieurs jours consécutifs, créant une atmosphère chaude et humide idéale pour stimuler excessivement la production de tissu de granulation. Ce milieu favorise la multiplication cellulaire anarchique typique du bourgeonnement. Les plaies équines nécessitent un équilibre délicat : suffisamment d’humidité pour éviter la dessiccation, mais assez d’aération pour contrôler la prolifération tissulaire.

Deuxième erreur : appliquer des pommades grasses ou des baumes cicatrisants riches en corps gras dès les premiers jours sur une plaie profonde. Ces produits créent une barrière occlusive qui emprisonne l’exsudat (le liquide qui suinte de la blessure) et maintient un environnement propice à la surproduction de tissu. Sur les membres particulièrement, où la circulation est déjà compromise, cette occlusion aggrave le déséquilibre entre production et maturation du tissu réparateur. Le bon réflexe consiste à privilégier les sprays asséchants à base de zinc ou d’oxyde de zinc pendant toute la phase de granulation.

Troisième erreur : négliger l’immobilisation des zones situées près des articulations mobiles. Une plaie au boulet, au paturon ou au grasset subit des centaines de micro-étirements quotidiens lors des déplacements du cheval. Chaque flexion-extension rouvre microscopiquement les tissus en formation, relançant le processus inflammatoire et stimulant la production de nouveau tissu de granulation. Sans contention adaptée (bandage de repos, voire boxe stricte selon l’avis vétérinaire), la plaie reste dans un cycle perpétuel de réparation excessive.

Quatrième erreur : désinfecter de manière trop agressive ou trop fréquente avec des produits inadaptés. L’utilisation quotidienne d’antiseptiques puissants comme la Bétadine pure, l’eau oxygénée ou pire, l’alcool, détruit non seulement les bactéries mais également les cellules saines en cours de régénération. Ce stress cellulaire constant déclenche une réponse inflammatoire exagérée qui pousse l’organisme à produire davantage de tissu réparateur pour compenser les dégâts répétés. Un nettoyage doux au savon de Marseille suivi d’un rinçage abondant suffit amplement après les premières 48 heures.

Cinquième erreur : sous-estimer la gravité initiale de la blessure et retarder l’appel au vétérinaire. Les plaies profondes, celles qui exposent les structures sous-cutanées (tendons, ligaments, articulations), ou celles situées dans des zones à haut risque nécessitent une évaluation professionnelle rapide. Le vétérinaire peut décider d’une suture, d’un parage chirurgical ou d’un traitement préventif spécifique qui évitera la formation ultérieure de chair bourgeonnante. Attendre « de voir comment ça évolue » pendant plusieurs jours laisse la plaie s’installer dans un processus de cicatrisation de seconde intention favorable au bourgeonnement.

Maintenant que vous connaissez ces pièges, voyons comment agir correctement dès la découverte de la blessure…

Vidéos

physiothérapie cicatrisation plaie : “Garçon”

GARCON est un jeune cheval de 18 mois, hospitalisée du 15 au 19 Décembre au Centre Hospitalier Vétérinaire Equin de Livet …

Comment évaluer la plaie d’un cheval par la couleur avec Roland Perrin, Clinique Desbrosse

Le Salon du Cheval de Paris accueille le Dr Roland Perrin, vétérinaire spécialisé en chirurgie équine et suivi locomoteur à la …

Protocole de soin optimal : soigner une plaie sans créer de complications

Après avoir identifié ces erreurs fatales, passons maintenant à la méthode éprouvée qui permet de traiter correctement une blessure équine tout en minimisant les risques de bourgeonnement excessif.

Les 5 étapes du nettoyage et traitement initial d’une plaie équine

Chaque minute compte lors de la découverte d’une plaie sur votre cheval, et la manière dont vous intervenez dans les premières heures détermine largement la qualité de la cicatrisation finale. Voici le protocole que j’applique systématiquement dans mes écuries depuis quinze ans, protocole validé par plusieurs vétérinaires équins avec lesquels je collabore régulièrement.

Étape 1 : évaluation de la gravité et contention sécurisée du cheval. Avant même de toucher la blessure, observez attentivement sa profondeur, sa localisation et le comportement de votre cheval. Une plaie superficielle n’expose que la peau et saigne peu, tandis qu’une plaie profonde laisse apparaître des structures sous-jacentes (graisse jaunâtre, fascias blancs, voire tendons). Approchez calmement l’animal, parlez-lui doucement et assurez sa contention par un licol et une longe tenue par une personne de confiance. Si le cheval refuse catégoriquement qu’on touche la zone, s’il boite sévèrement, ou si la plaie se situe près d’une articulation avec écoulement de liquide synovial (fluide clair et visqueux) 🚨, appelez IMMÉDIATEMENT le vétérinaire sans tenter de nettoyer vous-même. Les blessures articulaires constituent des urgences absolues nécessitant une intervention dans les 6 heures pour éviter l’arthrite septique. De même, une hémorragie abondante qui ne ralentit pas après 5 minutes de compression, une plaie de plus de 5 cm exposant les tissus profonds, ou une blessure au niveau du sabot avec possible atteinte du pied justifient un appel immédiat.

Étape 2 : nettoyage mécanique à l’eau et au savon doux. Pour les plaies ne nécessitant pas d’urgence vétérinaire, commencez par un nettoyage minutieux avec de l’eau tiède propre et du savon de Marseille ou un savon au pH neutre. Mouillez abondamment la zone en laissant couler l’eau plusieurs minutes pour éliminer mécaniquement les débris, la terre, les poils et les souillures. Faites mousser délicatement le savon autour et dans la plaie avec une compresse stérile ou un linge propre, sans frotter agressivement. L’objectif consiste à déloger physiquement les contaminants, pas à irriter les tissus. Rincez ensuite abondamment jusqu’à élimination complète du savon, car les résidus savonneux interfèrent avec la cicatrisation. Cette étape simple mais fondamentale réduit drastiquement la charge bactérienne. Signes d’alerte nécessitant le vétérinaire à ce stade : présence de corps étrangers profondément enfoncés (échardes de bois, morceaux de métal, gravier incrusté), saignement qui reprend abondamment lors du nettoyage, ou plaie dont vous ne parvenez pas à visualiser le fond malgré le rinçage.

Étape 3 : désinfection appropriée selon la profondeur de la blessure. Une fois la plaie propre, appliquez un antiseptique adapté pour limiter le risque d’infection. Pour les plaies superficielles, une solution de chlorhexidine diluée à 0,05% (environ 5 ml de Biseptine dans 100 ml d’eau stérile) suffit amplement. Pour les blessures plus profondes, privilégiez la povidone iodée (Vétédine) diluée à 10% dans de l’eau stérile. N’utilisez JAMAIS d’eau oxygénée pure, d’alcool à 90° ou de Bétadine non diluée sur une plaie ouverte : ces produits détruisent les cellules saines et retardent la cicatrisation. Imbibez une compresse stérile de votre antiseptique choisi et tamponnez doucement la plaie sans frotter. Laissez agir 30 secondes à 1 minute. Cette désinfection initiale est importante, mais n’oubliez pas qu’un nettoyage mécanique correct élimine déjà 90% des bactéries. Appelez le vétérinaire si la plaie présente déjà des signes d’infection lors de la découverte : odeur nauséabonde, présence de pus verdâtre ou jaunâtre, chaleur excessive autour de la blessure, ou gonflement important dépassant largement les bords de la plaie.

Étape 4 : séchage minutieux et protection initiale adaptée. Après la désinfection, laissez la plaie sécher naturellement à l’air libre pendant quelques minutes, ou tamponnez très délicatement avec une compresse stérile propre pour absorber l’excès d’humidité. Cette étape semble anodine mais elle conditionne l’efficacité du cicatrisant que vous appliquerez ensuite. Sur une plaie humide, les produits n’adhèrent pas correctement et leur action reste superficielle. Pour la protection, deux écoles s’affrontent : pansement ou air libre. Ma recommandation après des années d’observation : les plaies propres situées sur le tronc cicatrisent mieux à l’air libre, tandis que les blessures sur les membres ou dans les zones exposées aux souillures (près des paturons, sous le ventre) bénéficient d’un pansement léger les premiers jours. Si vous optez pour un bandage, utilisez une compresse non adhérente imprégnée de cicatrisant, recouverte d’une bande de coton puis d’une bande cohésive, sans serrer excessivement. Changez ce pansement au quotidien pendant les 3-4 premiers jours. Signaux d’alerte : si le bandage devient rapidement trempé (suintement excessif), si le membre gonfle au-dessus ou en-dessous du pansement, ou si le cheval présente une boiterie qui s’aggrave, contactez votre vétérinaire.

Étape 5 : surveillance quotidienne des signes d’infection ou de complication. Les jours suivant la blessure initiale restent critiques pour détecter précocement les problèmes. Examinez la plaie au quotidien en retirant délicatement le pansement si vous en avez mis un. Une cicatrisation normale présente ces caractéristiques : léger suintement clair les premiers jours diminuant peu à peu, formation d’un tissu de granulation rose vif qui remplit le cratère sans le dépasser, contour de la plaie qui commence à se contracter après 5-7 jours, absence de chaleur excessive ou d’odeur. Nettoyez au quotidien à l’eau et au savon doux, réappliquez le produit cicatrisant adapté à la phase de guérison (voir tableau ci-dessous), et surveillez l’état général du cheval. Appelez immédiatement le vétérinaire si vous observez : fièvre (température rectale supérieure à 38,5°C), abattement marqué ou perte d’appétit, gonflement qui progresse vers le haut du membre, apparition de traînées rouges partant de la plaie (lymphangite), écoulement purulent abondant, absence totale de formation de tissu de granulation après 5-7 jours, ou au contraire apparition de bourgeon charnu débordant largement de la plaie.

Mais tous les cicatrisants ne se valent pas…

Choisir le bon cicatrisant selon le type et la localisation de la blessure

L’erreur que je constate le plus fréquemment ? Utiliser le même produit cicatrisant du début à la fin, quelle que soit l’évolution de la plaie. La réalité physiologique impose d’adapter votre choix selon trois critères : le type de blessure, sa localisation anatomique et surtout la phase de cicatrisation en cours.

Voici le tableau décisionnel que j’utilise systématiquement dans ma pratique :

| Type de plaie | Phase de cicatrisation | Produit recommandé | Pourquoi ce choix |

|---|---|---|---|

| Superficielle (éraflure, abrasion cutanée) | Inflammatoire (J0-J5) | Spray antiseptique à la chlorhexidine ou à l’argent colloïdal | Action désinfectante sans occlusion, application sans contact direct qui limite la douleur, séchage rapide favorisant la formation du caillot protecteur |

| Superficielle (éraflure, abrasion cutanée) | Prolifération et maturation (J5+) | Baume léger à base d’huile de nigelle ou de baobab, ou crème au calendula | Maintien d’une hydratation modérée sans occlusion excessive, apport de nutriments favorisant la régénération cellulaire, texture non grasse permettant la repousse du poil |

| Profonde (exposition tissus sous-cutanés) | Inflammatoire (J0-J5) | Spray ou poudre asséchante à l’oxyde de zinc ou à base d’argile | Absorption de l’exsudat abondant, création d’un environnement sec défavorable aux bactéries, formation d’une croûte protectrice sans macération |

| Profonde (exposition tissus sous-cutanés) | Prolifération précoce (J5-J14) | Spray à l’argent colloïdal ou poudre cicatrisante au zinc | Contrôle de la prolifération du tissu de granulation, prévention du bourgeonnement par effet asséchant modéré, maintien d’un environnement antibactérien |

| Profonde (exposition tissus sous-cutanés) | Prolifération tardive et contraction (J14+) | Gel ou crème hydratante légère au miel médical de qualité médicale ou à l’aloe vera | Favorise la migration cellulaire pour combler les derniers espaces, maintien de la souplesse tissulaire, apport d’enzymes naturelles stimulant la maturation |

| Membre (sous genou/jarret) – Risque élevé de bourgeon charnu | Toute la phase de prolifération (J5-J21) | Poudre ou spray fortement asséchant à l’oxyde de zinc, éventuellement associé à des corticoïdes légers sur prescription vétérinaire | Contrôle strict de l’humidité locale, inhibition de la surproduction de tissu de granulation, maintien du tissu en dessous du niveau cutané pour permettre la ré-épithélialisation |

| Tronc, encolure, croupe | Inflammatoire (J0-J5) | Spray antiseptique ou solution de chlorhexidine | Désinfection simple, ces zones bien vascularisées cicatrisent naturellement mieux et nécessitent moins d’intervention |

| Tronc, encolure, croupe | Prolifération et maturation (J5+) | Crème cicatrisante classique ou baume réparateur, voire laisser à l’air libre | Ces localisations tolèrent bien les produits légèrement occlusifs, la contraction naturelle de la plaie est efficace, l’air libre suffit souvent |

Ce tableau représente quinze années d’observations sur mes propres chevaux et ceux des pensionnaires de mes installations. Le principe fondamental à retenir : privilégiez toujours les produits ASSÉCHANTS pendant la phase de prolifération active, particulièrement sur les membres où le risque de bourgeon charnu reste maximal. Réservez les baumes et pommades riches pour les toutes dernières phases, lorsque le tissu de granulation affleure le niveau de la peau sans le dépasser.

Concernant les produits concrets, j’ai testé des dizaines de références au fil des années. Les sprays à l’argent colloïdal offrent un excellent rapport efficacité-tolérance pour la phase initiale, avec une action antibactérienne large spectre sans agresser les tissus. Les poudres d’oxyde de zinc restent mes alliées préférées pour contrôler le bourgeonnement sur les membres : elles absorbent l’exsudat tout en créant une barrière protectrice. Pour la phase finale, les baumes à l’huile de nigelle ou au miel médical (attention, pas le miel de cuisine ordinaire) accélèrent remarquablement la ré-épithélialisation sans créer d’occlusion excessive.

Un dernier point souvent négligé : la fréquence d’application. Pendant la phase inflammatoire, une à deux applications quotidiennes suffisent amplement. Multiplier les soins ne fait qu’irriter la plaie et retarder la guérison. À partir de la phase de prolifération, une seule application par jour du produit cicatrisant adapté, après un nettoyage doux, donne les meilleurs résultats. La nature fait le reste du travail si vous lui offrez les bonnes conditions.

🐎 Mes achats recommandés

- bandes cohésives vétérinaires

- baume cicatrisant huile nigelle cheval

- compresses stériles non adhérentes

- crème calendula cheval

- gel aloe vera cicatrisant équin

- miel médical cicatrisation

- poudre argile verte plaie

- poudre oxyde de zinc cicatrisante

- savon Marseille liquide

- solution chlorhexidine vétérinaire

- spray antiseptique cheval

- spray argent colloïdal plaie cheval