La gale de boue est une infection bactérienne qui touche principalement les membres des chevaux, causée par la bactérie Dermatophilus congolensis et non par un parasite comme son nom pourrait le suggérer.

Contrairement à son appellation courante, la gale de boue est en réalité une dermatophilose qui se développe dans des conditions humides, particulièrement en automne et en hiver. Les symptômes se manifestent par des rougeurs, croûtes et suintements au niveau des paturons, provoquant inconfort et parfois boiterie. Le traitement repose sur trois piliers : mise au sec, nettoyage méthodique avec antiseptiques, et application de produits spécifiques. Les chevaux à balzanes sont particulièrement vulnérables, nécessitant une vigilance accrue et des soins préventifs réguliers. Sans traitement approprié, l’infection peut évoluer vers des complications graves comme la lymphangite.

Propriétaire d’un cheval présentant ces symptômes ? Votre animal a besoin d’un protocole de soins rigoureux et d’une modification de son environnement pour guérir complètement. Découvrez les méthodes précises pour traiter avec efficacité cette affection et les stratégies préventives qui vous éviteront des récidives douloureuses.

Comprendre la dermatophilose équine

Avant d’aborder les traitements, il faut saisir les mécanismes précis de cette affection cutanée pour mieux la combattre.

Qu’est-ce que la gale de boue exactement ?

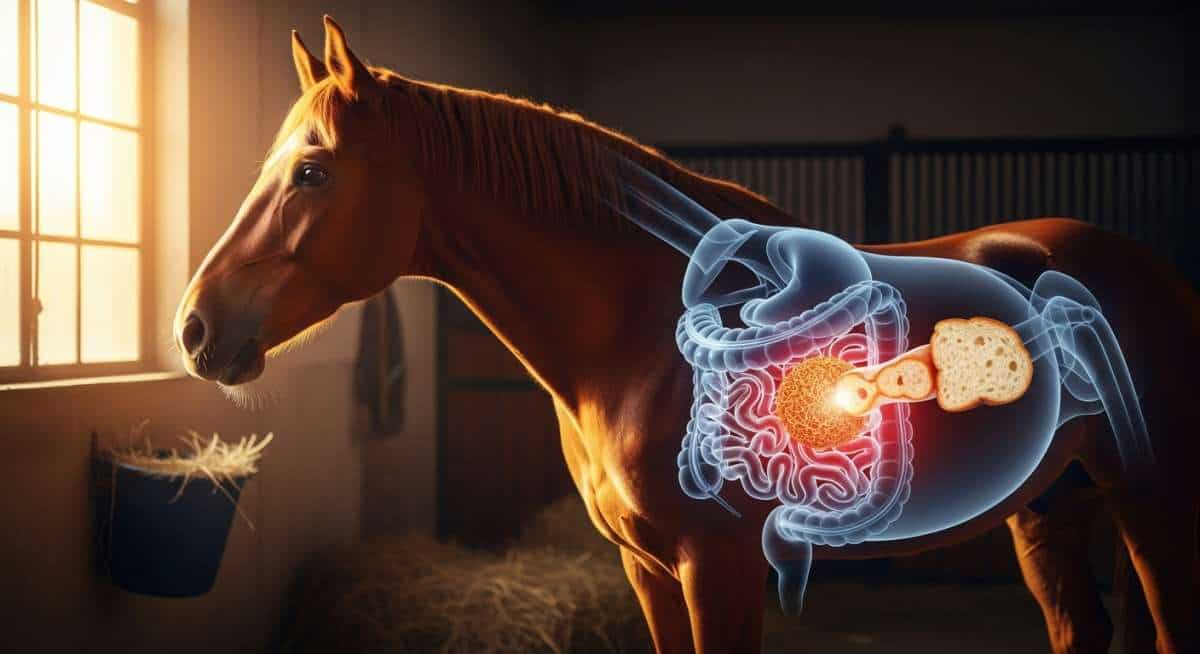

La gale de boue est un terme impropre désignant une dermatophilose – une infection bactérienne de la peau et non une véritable gale parasitaire. Cette affection touche principalement les membres inférieurs des chevaux, provoquant une inflammation douloureuse qui peut évoluer en lésions croûteuses caractéristiques si elle n’est pas traitée rapidement.

La bactérie Dermatophilus Congolensis et son mode d’action

L’agent pathogène responsable, Dermatophilus congolensis, est une bactérie filamenteuse qui pénètre la peau lorsque celle-ci est ramollie par l’humidité prolongée. Une fois installée, elle se multiplie dans les couches superficielles de l’épiderme, provoquant une réaction inflammatoire locale qui se traduit par des suintements puis la formation de croûtes caractéristiques. 🔬

Conditions environnementales favorisant l’infection

L’humidité persistante constitue le facteur déclenchant principal, particulièrement quand elle s’accompagne de boue ou de sols saturés d’eau. Les conditions hivernales avec alternance de gel et dégel créent un environnement idéal pour la bactérie, tandis que les micro-lésions cutanées causées par les terrains abrasifs ou boueux facilitent la pénétration du pathogène dans la peau fragilisée.

Reconnaître les symptômes de la gale de boue

Ces conditions environnementales humides que nous venons d’évoquer conduisent à des manifestations cliniques spécifiques qu’il faut savoir identifier rapidement.

Les différents stades d’évolution de l’infection

La dermatophilose progresse selon une séquence prévisible que tout propriétaire doit connaître pour intervenir au plus tôt. Voici l’évolution typique de l’infection :

- Stade 1 : rougeur et sensibilité cutanée, peau chaude au toucher

- Stade 2 : gonflement léger et début de suintement séreux

- Stade 3 : formation de croûtes jaunâtres ou grisâtres

- Stade 4 : épaississement des croûtes, aspect « en piles d’assiettes »

- Stade 5 : fissuration des croûtes avec douleur accrue

- Stade 6 : chute des poils et ulcération possible en l’absence de traitement

Localisation typique et atypique sur le corps du cheval

Si les paturons et le bas des membres constituent les zones classiquement touchées, particulièrement au niveau des balzanes, la dermatophilose peut parfois se manifester ailleurs. Des localisations moins fréquentes incluent le garrot, le dos ou la croupe, en général suite à une macération sous la selle ou le tapis, ainsi que les zones de plis cutanés comme l’aine ou l’aisselle où l’humidité peut stagner.

Comment différencier la gale de boue des affections similaires

Un diagnostic précis est fondamental car plusieurs affections cutanées peuvent être confondues avec la gale de boue. Examinons leurs différences :

| Affection | Aspect visuel | Localisation principale | Présence de démangeaisons |

|---|---|---|---|

| Dermatophilose (gale de boue) | Croûtes en couches superposées, suintement | Membres inférieurs, paturons | Modérées à absentes |

| Gale chorioptique (vraie gale) | Squames, croûtes fines | Paturons, couronne, pieds | Intenses, grattage fréquent |

| Crevasses | Fissures verticales, saignements | Plis du paturon | Douleur plutôt que démangeaisons |

| Lymphangite | Gonflement important, chaleur | Tout le membre | Douleur intense |

| Teigne | Lésions circulaires, croûtes sèches | Variable, souvent corps et tête | Légères à modérées |

Facteurs de risque et chevaux vulnérables

Maintenant que vous savez identifier la gale de boue, découvrons pourquoi certains chevaux y sont particulièrement sujets et comment l’environnement influence son apparition.

Profils équins présentant une sensibilité accrue

Les chevaux portant des balzanes (membres blancs) présentent un risque CONSIDÉRABLEMENT plus élevé car leur peau est naturellement plus fine et moins protégée par la pigmentation. La sensibilité s’observe également chez les équidés à peau claire, les chevaux âgés dont le système immunitaire s’affaiblit avec le temps, ainsi que les races à poils abondants au niveau des membres comme les traits ou certains poneys où l’humidité reste emprisonnée plus longtemps.

Impact des conditions de vie et d’hébergement

L’hébergement joue un rôle déterminant dans l’apparition de la dermatophilose, avec des paddocks boueux ou mal drainés constituant le premier facteur de risque environnemental. Les chevaux vivant dans des boxes dont la litière n’est pas régulièrement renouvelée, particulièrement lorsqu’elle est souillée d’urine (qui irrite la peau), développent plus fréquemment cette affection, tout comme ceux dont les membres ne sont pas correctement séchés après le travail ou le lavage.

Influence de la saison et des conditions météorologiques

La période automne-hiver représente le pic d’incidence de la gale de boue, lorsque pluies persistantes et températures fraîches se combinent pour créer des conditions idéales pour Dermatophilus congolensis. Les cycles gel-dégel sont particulièrement problématiques car ils provoquent des micro-lésions cutanées, tandis que les alternances d’humidité et de sécheresse fragilisent la barrière cutanée naturelle, créant un terrain favorable à la colonisation bactérienne.

Traitement complet de la gale de boue

Après avoir identifié les facteurs de risque, passons à l’action avec un protocole thérapeutique rigoureux qui permettra de vaincre cette infection tenace.

Protocole de nettoyage et désinfection des zones affectées

Le traitement de la dermatophilose commence toujours par un nettoyage méticuleux, étape fondamentale pour éliminer les croûtes et permettre l’action des produits thérapeutiques. Suivez ces étapes précises :

- Préparez un espace propre et sec pour le soin

- Appliquez une compresse d’eau tiède (30-35°C) pendant 10-15 minutes pour ramollir les croûtes

- Nettoyez délicatement sans arracher les croûtes adhérentes : patience est la clé

- Utilisez un savon doux antiseptique à base de chlorhexidine ou povidone iodée

- Rincez abondamment à l’eau claire

- Séchez avec minutie avec une serviette propre, de préférence en microfibres

- Laissez sécher complètement à l’air libre avant d’appliquer tout traitement

Traitements médicamenteux et produits vétérinaires recommandés

Une fois la zone nettoyée, l’application de produits antibactériens spécifiques constitue la seconde phase du traitement. Les préparations à base de sulfate de cuivre ou de zinc offrent d’excellents résultats en application locale, tandis que les pommades antibiotiques contenant de la gentamicine ou de la néomycine sont réservées aux cas plus sévères ou résistants aux traitements classiques. Dans les situations graves avec infection étendue, votre vétérinaire pourra prescrire un traitement antibiotique systémique, en général à base de pénicilline ou de tétracyclines.

Remèdes naturels et alternatifs : efficacité prouvée

Certaines alternatives naturelles montrent des résultats intéressants et peuvent compléter l’approche conventionnelle. Voici leur comparaison :

| Remède naturel | Mode d’action | Efficacité scientifique | Utilisation recommandée |

|---|---|---|---|

| Miel de Manuka | Antibactérien, cicatrisant | Prouvée (études vétérinaires) | Application fine après nettoyage |

| Huile de coco | Antifongique, hydratant | Modérée (études limitées) | Protection préventive |

| Aloe vera | Anti-inflammatoire, apaisant | Bonne (littérature scientifique) | Phases inflammatoires |

| Argile verte | Absorbant, asséchant | Empirique (peu d’études) | Lésions suintantes |

| Tea tree | Antiseptique naturel | Bonne (études vétérinaires) | Dilué en préventif uniquement |

Gestion des cas chroniques et récidivants

Les cas de gale de boue récidivante nécessitent une approche plus globale et systématique pour briser le cycle des infections. Un bilan vétérinaire approfondi permettra d’identifier d’éventuels facteurs prédisposants comme des carences nutritionnelles (particulièrement en zinc et cuivre) ou des problèmes immunitaires sous-jacents. La modification radicale de l’environnement devient alors incontournable, avec parfois la nécessité de changer l’hébergement du cheval pendant la saison humide ou d’aménager des zones de stabulation sèches spécifiques.

Complications possibles et cas particuliers

Le traitement de la gale de boue nécessite une vigilance constante car cette affection peut évoluer vers des complications sérieuses lorsqu’elle n’est pas correctement prise en charge.

Risque de lymphangite et autres infections secondaires

La dermatophilose non traitée peut rapidement se compliquer d’une lymphangite, inflammation du système lymphatique se manifestant par un gonflement massif du membre affecté et une forte fièvre. Cette complication potentiellement grave résulte de la propagation des bactéries depuis les lésions cutanées vers les vaisseaux lymphatiques superficiels, pouvant conduire à une septicémie dans les cas extrêmes. D’autres infections secondaires comme les abcès sous-cutanés ou les cellulites peuvent également se développer lorsque d’autres bactéries opportunistes colonisent les tissus fragilisés.

Signaux d’alerte nécessitant une intervention vétérinaire urgente

Certains signes doivent vous alerter immédiatement et justifient un appel sans délai à votre vétérinaire. Soyez particulièrement attentif à :

- Gonflement rapide et important d’un membre entier

- Chaleur intense irradiant au-dessus du boulet

- Lignes rouges visibles remontant le long du membre

- Fièvre supérieure à 38,5°C

- Refus de s’appuyer sur le membre atteint

- Douleur excessive au toucher des zones affectées

- Apparition de pus verdâtre ou malodorant

- Léthargie ou perte d’appétit soudaine

- Extension rapide des lésions malgré le traitement

- Saignements importants au niveau des crevasses

Gale de boue chez les poulains et chevaux âgés

Les extrêmes d’âge représentent des cas particuliers nécessitant une attention spécifique face à la gale de boue. Les poulains présentent une peau plus fine et un système immunitaire encore immature, rendant l’infection potentiellement plus agressive et invasive, avec un risque accru de propagation systémique qu’il faut surveiller étroitement. À l’autre bout du spectre, les chevaux âgés souffrent souvent d’un système immunitaire moins réactif et d’une capacité de cicatrisation diminuée, transformant parfois une simple dermatophilose en problème chronique difficile à résoudre sans une approche thérapeutique adaptée et renforcée.

Stratégies de prévention efficaces

Comme souvent en matière de santé équine, prévenir la gale de boue s’avère bien plus simple que la guérir une fois installée.

Aménagement optimal des paddocks et écuries

L’environnement du cheval constitue la première ligne de défense contre la dermatophilose, avec des aménagements spécifiques qui limitent drastiquement les risques d’apparition. La création de zones stabilisées avec graviers ou sable autour des points d’eau et des mangeoires évite la formation de boue persistante, tandis qu’un système de drainage efficace avec pentes douces et rigoles d’évacuation permet d’assécher rapidement les terrains après les pluies. Dans les écuries, privilégiez des litières très absorbantes comme la paille de lin ou les copeaux dépoussiérés, renouvelées fréquemment pour garantir une surface toujours sèche sous les pieds de votre cheval.

Routine de soins préventifs pour les chevaux à balzanes

Les chevaux à membres blancs nécessitent une vigilance particulière avec une routine préventive spécifique. Voici les gestes essentiels à adopter :

- Inspectez au quotidien les paturons et fanons, particulièrement après les sorties en terrain humide

- Lavez les membres à l’eau claire après chaque séance en terrain boueux

- Séchez méticuleusement avec une serviette microfibre, en insistant sur les plis du paturon

- Brossez délicatement les poils des fanons pour éliminer boue séchée et débris

- Appliquez une crème barrière : alternez huile de coco et vaseline selon la saison

- Utilisez un shampoing au tea tree une fois par semaine en période humide

- Coupez régulièrement les poils longs des fanons pour faciliter le séchage

- Vérifiez l’absence de petites plaies ou crevasses pouvant servir de porte d’entrée

- Limitez les douches complètes des membres qui éliminent la protection naturelle de la peau

- Documentez par photos l’état des membres pour suivre toute évolution précoce

Produits protecteurs et barrières physiques

Les produits protecteurs forment une barrière invisible mais efficace contre l’humidité et les agents pathogènes responsables de la gale de boue. Les préparations à base de lanoline ou de cire d’abeille créent un film hydrophobe qui repousse l’eau et la boue, tandis que les formulations contenant du zinc renforcent la résistance naturelle de la peau. Pour une protection mécanique supplémentaire, les guêtres de paddock en néoprène imperméable offrent une excellente solution durant les périodes très humides, à condition d’être retirées au quotidien pour permettre à la peau de respirer et vérifier l’absence de macération.

Approche saisonnière : prévention adaptée à chaque période de l’année

La lutte contre la gale de boue s’organise différemment selon les saisons, avec une stratégie évolutive qui anticipe les risques spécifiques à chaque période. L’automne marque le début de la vigilance accrue avec l’application préventive de produits protecteurs dès les premières pluies persistantes, tandis que l’hiver impose une routine quotidienne rigoureuse de séchage et protection, parfois complétée par l’usage de guêtres imperméables lors des sorties. Au printemps, la priorité devient la régénération cutanée avec des soins nourrissants et cicatrisants pour réparer les dommages hivernaux, avant d’aborder l’été avec un programme d’assainissement des paddocks et la préparation des infrastructures pour la saison humide suivante.

Aspects de contagion et transmission

La question de la contagiosité de la gale de boue suscite souvent des inquiétudes légitimes chez les propriétaires de chevaux en collectivité.

Risques de propagation entre équidés

La dermatophilose présente un caractère contagieux modéré entre chevaux, avec un mode de transmission principalement indirect via des supports contaminés plutôt que par contact direct. La bactérie Dermatophilus congolensis peut survivre dans l’environnement humide comme la boue des paddocks, les flaques d’eau stagnante ou sur le matériel de pansage partagé, permettant ainsi sa propagation au sein d’un effectif équin partageant les mêmes installations. Le risque s’accentue particulièrement dans les écuries surpeuplées où les conditions d’hygiène sont compromises, justifiant l’isolement relatif des chevaux présentant des lésions actives suintantes qui contiennent une forte charge bactérienne.

La gale de boue est-elle transmissible à l’homme ?

Contrairement à son nom trompeur évoquant la gale parasitaire, la dermatophilose présente un potentiel zoonotique extrêmement limité et les cas de transmission à l’homme demeurent exceptionnels. Des infections cutanées humaines par Dermatophilus congolensis ont été documentées mais presque exclusivement chez des personnes immunodéprimées ou présentant des plaies préexistantes en contact prolongé avec des animaux infectés. Les soigneurs et propriétaires en bonne santé peuvent manipuler des chevaux atteints sans crainte excessive, sous réserve de respecter les mesures d’hygiène élémentaires comme le port de gants lors des soins directs des lésions.

Mesures d’hygiène pour limiter la contamination

Pour minimiser les risques de propagation au sein d’un effectif équin, plusieurs précautions s’imposent au quotidien. Appliquez rigoureusement ces mesures :

- Isolez partiellement les chevaux atteints dans un paddock ou box dédié

- Attribuez du matériel de pansage individuel pour chaque équidé

- Portez des gants jetables lors des soins aux zones infectées

- Lavez-vous avec soin les mains entre chaque cheval

- Désinfectez les outils de soins : brosses, étrilles, cure-pieds après chaque utilisation

- Utilisez des seaux individuels pour le lavage des membres

- Évitez de partager couvertures, guêtres ou protections entre chevaux

- Nettoyez régulièrement les zones communes : douches, aires de pansage

- Programmez les soins des chevaux atteints en dernier dans votre routine

- Changez de vêtements après manipulation de cas sévères si possible

Approches intégrées contre la gale de boue

Au-delà des traitements locaux et des mesures préventives, une approche holistique permet d’optimiser la résistance de votre cheval face à cette affection tenace.

Rôle de l’alimentation et du système immunitaire

La résistance cutanée aux infections comme la dermatophilose dépend étroitement de l’état général du système immunitaire, lui-même directement influencé par l’alimentation. Une supplémentation ciblée en zinc et cuivre renforce de façon significative l’intégrité de la barrière cutanée, tandis que les acides gras essentiels comme les oméga-3 (huile de lin) contribuent à réduire l’inflammation et à maintenir l’élasticité de la peau, la rendant moins susceptible aux craquelures qui servent de portes d’entrée aux bactéries.

Témoignages et solutions de professionnels équins

Les gérants de centres équestres confrontés régulièrement à la gale de boue ont développé des stratégies pragmatiques qui complètent les approches classiques. Marie Dufresne, responsable d’un élevage de 40 chevaux en Normandie, a drastiquement réduit l’incidence en installant des zones de caillebotis autour des points d’eau, tandis que Pierre Lefort, entraîneur de courses dans l’Oise, applique systématiquement de l’huile de coco sur les balzanes avant chaque sortie hivernale. Ces retours d’expérience terrain soulignent l’importance d’une prévention quotidienne et d’une adaptation constante aux conditions spécifiques de chaque exploitation.

Innovations et recherches récentes dans le traitement de la dermatophilose

La recherche vétérinaire progresse constamment dans la compréhension et le traitement de la dermatophilose équine, avec des avancées prometteuses ces dernières années. Des formulations à base d’argent colloïdal montrent une efficacité antibactérienne remarquable contre Dermatophilus congolensis tout en favorisant la cicatrisation, tandis que des pansements hydrocolloïdes spécifiquement développés pour les membres équins permettent désormais de maintenir un environnement de guérison optimal même dans des conditions d’écurie standard. Parallèlement, des études récentes explorent le potentiel des probiotiques cutanés pour restaurer l’équilibre de la flore bactérienne naturelle de la peau et prévenir la colonisation par des pathogènes.

🐎 Mes achats recommandés

- argent colloïdal spray

- baume cicatrisant équin

- caillebotis écurie

- crème barrière zinc équine

- gants jetables vétérinaires

- guêtres de paddock néoprène

- huile de coco bio

- huile de lin cheval

- pansements hydrocolloïdes équins

- pommade antibiotique équine

- serviette microfibre pour chevaux

- shampoing tea tree équin

- supplément zinc cuivre équin

- vaseline pure