La fourbure équine est une urgence médicale qui nécessite une intervention immédiate pour sauver la vie de votre cheval.

La fourbure représente la deuxième cause de mortalité chez les chevaux après les coliques. Cette inflammation aiguë des tissus du pied provoque une douleur intense et peut entraîner le déplacement de la troisième phalange, compromettant définitivement la santé du cheval. Les signes révélateurs incluent une posture caractéristique (membres antérieurs avancés), une chaleur anormale des sabots, un pouls digital augmenté et une réticence à se déplacer. Les causes principales sont les excès alimentaires (notamment en glucides), les troubles endocriniens comme le syndrome de Cushing, les traumatismes mécaniques et certaines infections systémiques. Le traitement combine repos strict, anti-inflammatoires, cryothérapie et soins de maréchalerie spécifiques, tandis que la prévention repose sur une gestion rigoureuse de l’alimentation et du pâturage.

Chaque minute compte face à cette pathologie dévastatrice – un diagnostic précoce peut faire toute la différence entre une récupération complète et des séquelles permanentes.

Comprendre la fourbure chez le cheval

Pour protéger avec efficacité votre cheval, vous devez d’abord saisir les mécanismes fondamentaux de cette affection redoutable.

Définition et mécanisme pathologique

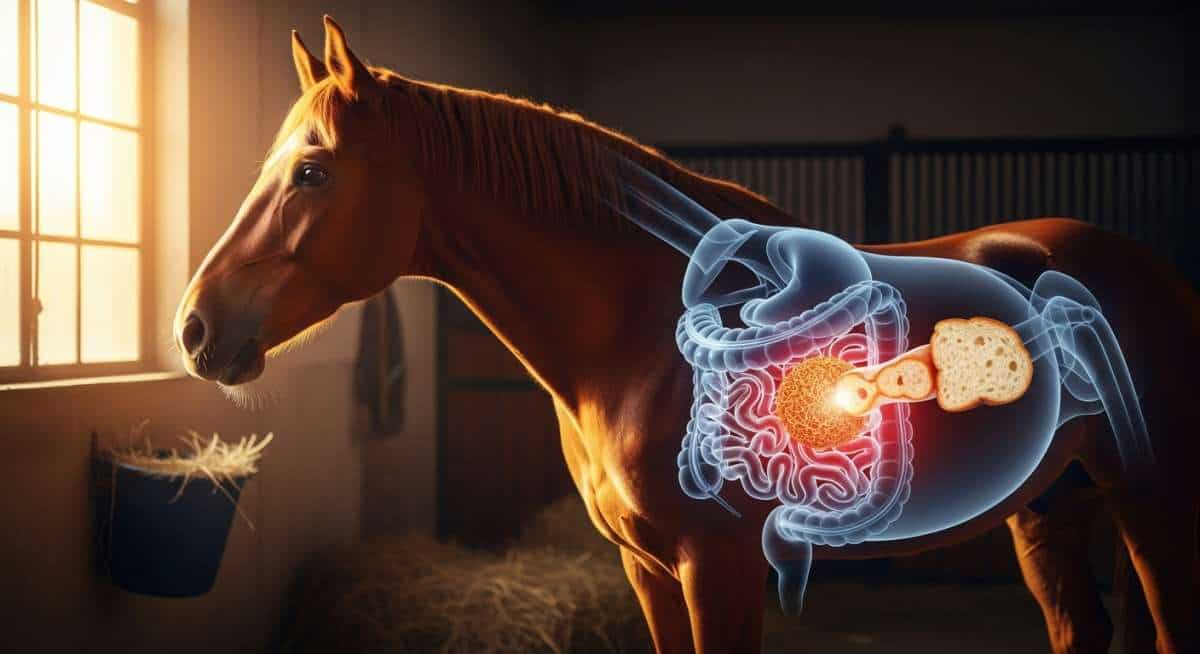

La fourbure est une inflammation aiguë des tissus sensibles du pied, spécifiquement du podophylle qui relie la troisième phalange à la paroi du sabot. Cette congestion perturbe gravement la microcirculation sanguine, créant une cascade inflammatoire qui détruit peu à peu les lamelles connectant l’os au sabot, pouvant mener à la rupture complète de cette jonction vitale et au basculement osseux.

Impact et statistiques : une des principales causes de mortalité équine

Vous ignorez peut-être la gravité réelle de cette affection qui représente la deuxième cause de mortalité chez les chevaux après les coliques. Les statistiques révèlent que près de 15% des chevaux développeront une fourbure au cours de leur vie, avec un taux de récidive alarmant de 50% sans prise en charge adaptée, tandis que 20% des cas aigus sévères aboutissent malheureusement à l’euthanasie malgré les traitements modernes.

Les différences entre fourbure aiguë et chronique

Saviez-vous que la fourbure se présente sous deux formes distinctes qui nécessitent des approches thérapeutiques différentes ? La fourbure aiguë constitue l’urgence initiale avec des signes cliniques soudains et intenses, tandis que la fourbure chronique représente l’évolution de la maladie au-delà de 48 heures, marquée par des modifications structurelles permanentes du sabot.

| Caractéristique | Fourbure aiguë | Fourbure chronique |

|---|---|---|

| Durée | Moins de 48h | Plus de 48h |

| Douleur | Intense, soudaine | Modérée à sévère, persistante |

| Modifications du sabot | Absentes ou minimes | Déformation, cercles de croissance, sole plate |

| Position P3 | Normale ou légèrement déplacée | Basculement/rotation visible, parfois perforation |

| Pronostic | Généralement favorable avec intervention rapide | Réservé, séquelles permanentes fréquentes |

| Traitement principal | Anti-inflammatoires, cryothérapie | Maréchalerie correctrice, gestion à long terme |

Vidéos

Fourbure équine : une solution innovante et efficace avec l’acupuncture !

La fourbure est l’une des affections les plus complexes et douloureuses chez le cheval. Si les traitements conventionnels existent, …

[ALLO VÉTO] : La fourbure 👣🐴

Retrouve-nous sur ➼ http://www.georgettemag.com Instagram ➼ https://www.instagram.com/georgette_mag/ & Facebook …

Les causes multifactorielles de la fourbure

Maintenant que vous comprenez la différence entre fourbure aiguë et chronique, examinons les facteurs déclencheurs qui peuvent transformer un cheval en parfaite santé en urgence vétérinaire en quelques heures.

Facteurs alimentaires et nutritionnels

L’alimentation représente le principal facteur de risque de fourbure chez les équidés, particulièrement les excès de glucides rapidement fermentescibles. Une surcharge alimentaire peut déclencher une cascade inflammatoire systémique qui atteint rapidement les tissus sensibles du pied, créant les conditions parfaites pour une crise aiguë potentiellement dévastatrice.

- Céréales à haute teneur en amidon : risque maximal en cas de consommation excessive

- Herbe de printemps : riche en fructanes, particulièrement dangereuse entre 10h et 16h

- Fruits et légumes sucrés : pommes et carottes en grandes quantités

- Mélasse : présente dans de nombreux aliments commerciaux

- Foin de graminées récolté tardivement : concentration élevée en sucres

Maladies endocriniennes prédisposantes (Cushing, SME)

Vous ignorez peut-être que certains troubles hormonaux créent un terrain particulièrement favorable à la fourbure. Le syndrome de Cushing équin (dysfonctionnement de l’hypophyse) et le syndrome métabolique équin (SME) perturbent profondément le métabolisme des glucides, rendant les chevaux atteints extrêmement sensibles aux variations glycémiques et créant une insulinorésistance qui multiplie par 10 le risque de développer des épisodes de fourbure récurrents.

Causes mécaniques et traumatiques

La surcharge mécanique constitue un déclencheur souvent sous-estimé que tout propriétaire devrait connaître. Un travail intensif sur sol dur provoque des microtraumatismes répétés au niveau des lamelles du pied, tandis que le report de poids prolongé sur un membre sain (lorsque le cheval souffre d’une boiterie sévère sur un autre membre) peut entraîner une fourbure d’appui secondaire, compliquant davantage le traitement de la condition initiale.

Origines systémiques : coliques, infections et stress

Parfois, la fourbure survient comme complication d’une autre affection, ce qui complique fortement le pronostic. Les endotoxines libérées lors de certaines maladies systémiques provoquent une réaction inflammatoire généralisée qui atteint les tissus sensibles du pied, déclenchant une cascade de dommages vasculaires et tissulaires dans les structures lamellaires.

- Coliques sévères : libération d’endotoxines lors de troubles digestifs graves

- Rétention placentaire : risque élevé chez les juments dans les 48h post-poulinage

- Pleuropneumonie : infection respiratoire profonde avec répercussions systémiques

- Septicémie : infection généralisée affectant la microcirculation

- Stress de transport : particulièrement sur longues distances sans hydratation adéquate

Facteurs de risque : races, morphologie et prédispositions

Votre cheval présente-t-il un profil à risque ? Certaines caractéristiques physiques et génétiques augmentent de façon significative la vulnérabilité à cette affection redoutable. Les poneys et chevaux de trait présentent une prédisposition génétique à l’insulinorésistance, tandis que les chevaux présentant une obésité (score corporel supérieur à 7/9) développent un tissu adipeux métaboliquement actif qui perturbe leur régulation hormonale.

| Race | Niveau de risque | Facteurs spécifiques |

|---|---|---|

| Poney Shetland | Très élevé | Métabolisme efficace, tendance à l’obésité |

| Morgan | Élevé | Prédisposition génétique au SME |

| Pur-sang arabe | Élevé | Sensibilité insulinique particulière |

| Quarter Horse | Modéré à élevé | Risque accru avec l’âge |

| Percheron | Modéré à élevé | Poids important sur pieds relativement petits |

| Pur-sang anglais | Faible à modéré | Risque surtout lié aux traumatismes |

Reconnaître la fourbure : symptômes et diagnostic

Après avoir identifié les facteurs de risque pour votre cheval, vous devez maintenant maîtriser les signes d’alerte qui peuvent sauver sa vie – la détection précoce est CRUCIALE pour limiter les dommages irréversibles.

Signes cliniques de la fourbure aiguë

La fourbure aiguë se manifeste par des symptômes évolutifs qui s’intensifient rapidement en l’absence d’intervention. Un cheval qui semblait parfaitement normal peut présenter en quelques heures seulement un tableau clinique alarmant caractérisé par une douleur intense et une réticence marquée à se déplacer, signes que tout propriétaire doit savoir reconnaître immédiatement.

- Anxiété et agitation : premiers signes subtils, souvent négligés

- Chaleur anormale des sabots : détectable au toucher, particulièrement à la couronne

- Pouls digital augmenté : pulsations fortes et rapides à l’artère digitale

- Réticence à se déplacer : hésitation marquée, surtout sur sol dur

- Posture antalgique : membres antérieurs tendus vers l’avant

- Tremblements musculaires : liés à la douleur et à l’effort pour soulager les pieds

- Sudation excessive : signe de douleur intense et de stress

- Fréquence cardiaque élevée : en général supérieure à 60 battements/minute

Manifestations de la fourbure chronique

Savez-vous reconnaître les signes d’une fourbure chronique qui s’installe insidieusement ? Contrairement à la forme aiguë spectaculaire, la forme chronique se développe peu à peu avec des modifications subtiles mais permanentes du sabot. Observez attentivement l’apparition de cercles de croissance divergents sur la paroi (plus espacés en pince qu’en talon), un aplatissement progressif de la sole qui peut devenir convexe (sole bombée) et une ligne blanche élargie et friable, signes révélateurs d’un basculement interne de la troisième phalange.

Posture et démarche caractéristiques

La façon dont votre cheval se tient et se déplace constitue un indicateur précieux que tout propriétaire attentif doit savoir interpréter. Un cheval fourbu adopte une posture campée du devant caractéristique, projetant ses membres antérieurs vers l’avant pour déplacer son poids vers les talons et soulager la pression sur la pince douloureuse, tout en ramenant ses postérieurs sous la masse pour prendre davantage de poids à l’arrière – cette position typique en « prière musulmane » représente une tentative désespérée de l’animal pour minimiser sa souffrance.

Modifications physiques du sabot

Les transformations du sabot racontent l’histoire interne des dommages causés par la fourbure. Dans les cas avancés, vous observerez un élargissement de la ligne blanche (jonction entre la paroi et la sole), signe de la séparation progressive des tissus internes, tandis que la couronne peut présenter un affaissement visible correspondant au déplacement de la troisième phalange, parfois accompagné d’une dépression en pince caractéristique qui trahit la rotation osseuse sous-jacente.

Procédures diagnostiques vétérinaires

Face à une suspicion de fourbure, seul un examen vétérinaire complet permettra d’établir un diagnostic précis et d’évaluer la gravité des lésions internes. Le vétérinaire procédera à une série d’examens complémentaires pour visualiser les structures internes du pied et déterminer le degré d’atteinte des tissus, informations essentielles pour établir un pronostic réaliste et un plan thérapeutique adapté.

- Examen clinique complet : évaluation de la posture, palpation des pieds et prise des constantes vitales

- Test à la pince exploratrice : localisation précise des zones douloureuses dans le sabot

- Radiographie : visualisation du positionnement de la troisième phalange et mesure de sa rotation

- Vénographie : injection de produit de contraste pour évaluer la vascularisation du pied

- Échographie : examen des tissus mous et évaluation de l’inflammation

- Analyses sanguines : recherche d’anomalies métaboliques ou d’inflammation systémique

- Évaluation endocrinienne : dépistage du syndrome de Cushing ou du syndrome métabolique équin

Traitement d’urgence et prise en charge immédiate

Lorsque vous avez identifié les signes de fourbure chez votre cheval, chaque minute compte – voici comment agir rapidement pour maximiser ses chances de récupération.

Premiers soins avant l’arrivée du vétérinaire

Ne restez pas impuissant face à un cheval en souffrance aiguë, des actions concrètes peuvent de façon significative améliorer son confort et limiter l’aggravation des lésions dans l’attente du professionnel. La cryothérapie (refroidissement des membres) constitue l’intervention prioritaire, scientifiquement prouvée pour ralentir le processus inflammatoire destructeur au niveau des lamelles du pied.

- Contacter immédiatement votre vétérinaire : préciser les symptômes et leur évolution

- Immobiliser le cheval : éviter tout déplacement additionnel

- Placer le cheval sur une litière épaisse : minimum 15-20 cm de copeaux ou paille

- Appliquer la cryothérapie : bains d’eau glacée jusqu’au boulet pendant 20-30 minutes

- Renouveler la cryothérapie : toutes les 2 heures si possible

- Retirer toute nourriture riche : supprimer concentrés et fourrages riches

- Fournir du foin de faible valeur nutritive : en petite quantité

- Maintenir l’hydratation : eau fraîche à disposition

Traitements médicamenteux essentiels

La prise en charge médicamenteuse d’un cheval fourbu repose sur plusieurs piliers thérapeutiques qui doivent être initiés rapidement. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) constituent la pierre angulaire du traitement pour contrôler la douleur et l’inflammation destructrice, mais d’autres molécules complémentaires peuvent être nécessaires selon la gravité et l’origine de la fourbure. 😌

| Médicament | Action principale | Posologie typique |

|---|---|---|

| Phénylbutazone | Anti-inflammatoire puissant, analgésique | 2-4 mg/kg toutes les 12h |

| Flunixine méglumine | Anti-inflammatoire, anti-endotoxines | 1.1 mg/kg toutes les 12h |

| Acépromazine | Vasodilatateur périphérique | 0.03-0.06 mg/kg toutes les 6-8h |

| Pentoxifylline | Améliore la circulation sanguine | 8.5 mg/kg toutes les 12h |

| DMSO | Anti-inflammatoire, piégeur de radicaux libres | Solution 10-20% IV |

| Aspirine | Antiagrégant plaquettaire | 10-20 mg/kg toutes les 48h |

Approches thérapeutiques selon le stade et la gravité

Saviez-vous que le plan de traitement doit être adapté au stade précis de la fourbure et à l’ampleur des lésions internes ? La stratégie thérapeutique diffère radicalement entre un cas aigu précoce (moins de 24 heures) où tous les efforts visent à prévenir les dommages lamellaires, et un cas chronique avec rotation avérée de la phalange distale où l’objectif devient la stabilisation et le confort à long terme. Cette personnalisation du protocole, basée sur l’évaluation radiographique et clinique, peut faire toute la différence entre un retour à l’activité normale et des séquelles permanentes limitant l’utilisation future du cheval.

La maréchalerie thérapeutique : techniques et ferrures spécifiques

La maréchalerie orthopédique représente un élément fondamental dans la gestion d’un cheval fourbu, souvent aussi important que le traitement médical lui-même. Pour optimiser la récupération de votre cheval, collaborez étroitement avec un maréchal-ferrant spécialisé qui travaillera en coordination avec votre vétérinaire pour appliquer les techniques adaptées au cas spécifique, comme l’utilisation de fers à l’envers, de fers en œuf, ou de systèmes de support de la fourchette qui redistribuent les forces mécaniques dans le pied et soulagent les zones douloureuses tout en favorisant un alignement optimal de la phalange distale.

Gestion à long terme du cheval fourbu

Une fois la phase aiguë maîtrisée, votre engagement dans un programme de soins méticuleux déterminera la qualité de vie future de votre cheval.

Protocole alimentaire adapté

La nutrition ciblée constitue le pilier central de la gestion d’un cheval ayant subi une fourbure, car chaque repas peut soit favoriser la guérison, soit déclencher une récidive. L’objectif principal est de maintenir des niveaux d’insuline stables tout en fournissant une alimentation équilibrée qui soutient la régénération des tissus endommagés sans surcharger le métabolisme fragile de l’animal.

- Analyse du foin : faire tester systématiquement la teneur en sucres solubles (idéalement <10%)

- Trempage du foin : 30-60 minutes dans l’eau froide pour réduire la teneur en sucres

- Restriction des concentrés : élimination totale des aliments riches en amidon

- Fractionnement des repas : minimum 3-4 petits repas quotidiens

- Contrôle des calories : ajustement précis selon le score corporel cible (5/9)

- Accès limité au pâturage : utilisation du panier de jeûne aux heures à risque (matin, fin d’après-midi)

- Transition alimentaire : modifications graduelles sur 7-10 jours minimum

- Matières grasses de qualité : source d’énergie alternative aux glucides (huile de lin, tournesol)

Compléments et suppléments recommandés

Quels suppléments peuvent vraiment aider votre cheval à se rétablir ? Certains compléments nutritionnels spécifiques peuvent soutenir avec efficacité la régénération des tissus lamellaires endommagés et améliorer le métabolisme général. La biotine à forte dose (15-30 mg/jour) favorise la qualité de la corne et la croissance d’un sabot plus sain, tandis que les acides gras oméga-3 (15-30 g/jour) contribuent à modérer l’inflammation systémique et à améliorer la sensibilité à l’insuline, deux facteurs déterminants pour prévenir les récidives de fourbure.

Suivi vétérinaire et ajustements du traitement

Le rétablissement d’un cheval fourbu nécessite une surveillance médicale rigoureuse dont l’intensité diminue peu à peu avec l’amélioration clinique. Le protocole thérapeutique initial devra être régulièrement réévalué et ajusté en fonction des progrès observés, des résultats d’examens complémentaires et de l’apparition éventuelle d’effets secondaires liés aux traitements de longue durée, notamment les anti-inflammatoires.

| Période post-crise | Fréquence des visites | Examens recommandés |

|---|---|---|

| Semaine 1-2 | 2-3 fois par semaine | Évaluation clinique, radiographies de contrôle |

| Semaine 3-4 | Hebdomadaire | Suivi radiographique, ajustement maréchalerie |

| Mois 2-3 | Bimensuelle | Évaluation de la croissance du sabot, tests endocriniens |

| Mois 4-6 | Mensuelle | Contrôle radiographique, ajustement nutritionnel |

| Mois 7-12 | Trimestrielle | Évaluation générale, dépistage récidive |

| Au-delà d’un an | Semestrielle | Surveillance préventive, tests métaboliques |

Aménagement des conditions de vie et d’exercice

L’environnement quotidien de votre cheval joue un rôle déterminant dans sa récupération et son confort à long terme. Un sol adapté dans le box et les zones de vie est fondamental : privilégiez une litière profonde et moelleuse (minimum 20 cm) dans les espaces confinés et un sol stable mais légèrement souple dans les paddocks, évitant absolument les surfaces dures, caillouteuses ou boueuses qui augmentent les contraintes mécaniques sur les pieds fragilisés et peuvent compromettre la cicatrisation des structures internes.

Critères d’évaluation de l’amélioration clinique

Comment savoir si votre cheval progresse réellement vers la guérison ? Des indicateurs objectifs vous permettront d’évaluer l’efficacité du protocole mis en place et d’anticiper d’éventuelles complications. La diminution progressive de la boiterie (évaluée sur une échelle standardisée de 0 à 5) constitue le marqueur le plus visible, mais d’autres signes plus subtils méritent votre attention quotidienne : normalisation du pouls digital, disparition de la chaleur anormale au niveau des sabots, reprise d’une attitude plus détendue et retour à des comportements naturels comme le jeu ou le toilettage mutuel avec ses congénères.

Stratégies préventives efficaces

La prévention reste votre meilleure arme contre la fourbure – appliquez ces stratégies éprouvées pour protéger votre cheval avant l’apparition des premiers symptômes.

Alimentation préventive : principes fondamentaux

La nutrition préventive constitue la première ligne de défense contre la fourbure, particulièrement pour les chevaux présentant des facteurs de risque identifiés. Un régime alimentaire contrôlé en glucides non structuraux (amidon, sucres simples et fructanes) réduit de façon significative le risque d’épisodes inflammatoires tout en maintenant une condition corporelle optimale, essentielle pour la santé globale de votre équidé.

- Maintien d’un score corporel idéal : entre 4,5 et 5,5 sur 9

- Analyse systématique des fourrages : identification précise des teneurs en sucres

- Limitation des concentrés : maximum 0,5 kg par repas, préférer les sources fibreuses

- Choix de fourrages matures : récoltés à un stade végétatif avancé

- Fractionnement des repas : minimum 3-4 distributions quotidiennes

- Transition alimentaire progressive : changements sur 10-14 jours minimum

- Hydratation constante : eau propre et fraîche à volonté

- Utilisation de slow-feeders : prolonge le temps d’ingestion et limite les pics glycémiques

Gestion optimale du pâturage selon les saisons

Connaissez-vous les périodes à haut risque pour la mise au pré de votre cheval ? L’accès au pâturage représente l’un des facteurs déclenchants les plus fréquents de fourbure, particulièrement au printemps et en automne lorsque la concentration en fructanes (sucres complexes) dans l’herbe atteint des niveaux critiques. Une gestion stratégique, adaptée aux variations saisonnières et aux conditions météorologiques, permet de bénéficier des avantages du pâturage tout en minimisant fortement les risques métaboliques.

| Saison | Niveau de risque | Stratégie recommandée |

|---|---|---|

| Début printemps (mars-avril) | Très élevé | Accès limité à 1-2h/jour, utilisation de muselière, pâturage entre 22h et 6h uniquement |

| Fin printemps (mai-juin) | Élevé | Maximum 3-4h/jour, éviter les périodes ensoleillées (10h-16h), surveillance quotidienne |

| Été (juillet-août) | Modéré à faible | Accès possible en journée si herbe mature, restriction si regain après pluie |

| Début automne (sept-oct) | Modéré à élevé | Vigilance accrue après les premières gelées, limitation progressive |

| Fin automne (nov-déc) | Élevé | Réduction du temps de pâturage, complémentation en fourrage à faible teneur en sucres |

| Hiver (jan-fév) | Faible à modéré | Accès possible si herbe dormante, surveillance après périodes de gel/dégel |

Surveillance des chevaux à risque : protocole pratique

Que devez-vous surveiller chez un cheval prédisposé à la fourbure ? Établissez un protocole d’observation systématique pour détecter les signes précurseurs avant qu’ils ne s’aggravent. Examinez au quotidien les pieds de votre cheval en recherchant une chaleur anormale, un pouls digital augmenté ou une sensibilité à la pince en pince, particulièrement après des changements alimentaires ou météorologiques significatifs, et maintenez un journal de santé détaillé incluant les paramètres métaboliques (poids, score corporel) et les modifications comportementales subtiles comme une réticence inhabituelle au déplacement.

Programmes d’exercice adaptés et bénéfiques

L’activité physique régulière joue un rôle capital mais souvent négligé dans la prévention de la fourbure, particulièrement chez les chevaux à risque. Un exercice modéré et régulier améliore de façon significative la sensibilité à l’insuline et favorise une meilleure circulation sanguine dans les extrémités, deux facteurs protecteurs majeurs contre les épisodes inflammatoires des tissus lamellaires du pied. Privilégiez un travail quotidien de 20-30 minutes sur sol souple (idéalement sable ou fibre), en alternant phases d’échauffement au pas, périodes de trot soutenu et phases de récupération active, tout en évitant absolument les efforts intenses sur terrain dur qui pourraient traumatiser les structures sensibles du pied.

Technologies et outils de prévention innovants

Le monde équestre bénéficie aujourd’hui d’innovations technologiques qui révolutionnent l’approche préventive de la fourbure. Les capteurs thermiques connectés permettent désormais une surveillance continue de la température des sabots, détectant les élévations infimes qui précèdent souvent une crise, tandis que les analyseurs portables de sucres dans les fourrages offrent aux propriétaires la possibilité d’évaluer immédiatement la sécurité d’un pâturage ou d’un foin. Ces outils, combinés aux applications de suivi métabolique qui enregistrent les paramètres vitaux, les habitudes alimentaires et l’activité physique, constituent une approche préventive proactive qui transforme radicalement la gestion des chevaux à risque.

Aspects spécifiques et cas particuliers

Au-delà des technologies de pointe évoquées précédemment, certaines situations particulières méritent une attention spécifique pour optimiser la prévention et la prise en charge de la fourbure.

La fourbure chez le poney : particularités et vigilance accrue

Les poneys représentent une population à risque particulièrement élevé qui nécessite un protocole préventif renforcé. Leur métabolisme spécifique, caractérisé par une insulinorésistance naturellement plus marquée et une efficacité digestive supérieure (évolution adaptative pour survivre dans des environnements pauvres), les prédispose fortement aux crises de fourbure, même lorsqu’ils sont soumis à des régimes apparemment modérés qui seraient parfaitement tolérés par des chevaux de grande taille.

Cas des chevaux âgés et gestion des comorbidités

Votre cheval senior présente-t-il un risque accru de développer une fourbure ? Les équidés âgés (plus de 15 ans) constituent une population vulnérable qui cumule souvent plusieurs facteurs prédisposants, notamment les troubles endocriniens comme le syndrome de Cushing (dysfonctionnement de l’hypophyse) qui touche jusqu’à 30% des chevaux de plus de 20 ans. La gestion préventive chez ces animaux nécessite une approche globale intégrant dépistage hormonal biannuel, ajustement nutritionnel précis et surveillance accrue des modifications subtiles de comportement ou d’apparence des sabots, signes précoces souvent confondus avec le simple vieillissement.

Récidives : comprendre et briser le cycle

La nature récidivante de la fourbure constitue l’un de ses aspects les plus frustrants et dangereux pour les propriétaires. Un cheval ayant subi un premier épisode présente un risque de récidive multiplié par trois, principalement en raison des modifications structurelles permanentes du sabot et d’une sensibilité accrue aux facteurs déclenchants, créant un cercle vicieux potentiellement dévastateur si les mesures préventives ne sont pas rigoureusement appliquées.

- Changements alimentaires brusques : introduction soudaine de nouveaux aliments riches

- Variations saisonnières de l’herbe : pics de fructanes au printemps et après les premières gelées

- Stress physiologique : transport sur longue distance, compétitions rapprochées

- Interruption des traitements : arrêt brutal des médications pour maladie de Cushing

- Prise de poids excessive : augmentation rapide du score corporel au-delà de 6/9

- Exposition à des toxines : accès accidentel à des végétaux toxiques (laurier-rose, if)

- Traumatismes mécaniques : travail intensif sur sol dur après période de repos

- Infections intercurrentes : toute maladie provoquant une réponse inflammatoire systémique

Témoignages et études de cas : leçons à retenir

L’expérience clinique offre des enseignements précieux que la théorie seule ne peut fournir. Pour illustrer la diversité des manifestations de la fourbure et l’efficacité variable des approches thérapeutiques, documentez systématiquement vos cas cliniques en incluant des photographies séquentielles des sabots (vue latérale et solaire), des radiographies comparatives montrant l’évolution du positionnement de la troisième phalange, ainsi que des témoignages détaillés des propriétaires décrivant les signes précurseurs subtils qu’ils ont pu observer rétrospectivement, créant ainsi une bibliothèque d’expériences concrètes qui enrichira votre capacité diagnostique et thérapeutique.

Approches alternatives et complémentaires : évaluation critique

Face à la fourbure, de nombreuses thérapies complémentaires sont proposées aux propriétaires, mais toutes ne bénéficient pas du même niveau de validation scientifique. Un examen objectif de ces approches révèle que certaines peuvent constituer des compléments précieux au traitement conventionnel, tandis que d’autres, malgré leur popularité, manquent de preuves substantielles d’efficacité et pourraient retarder dangereusement la mise en place d’un traitement approprié.

| Approche complémentaire | Niveau de preuve scientifique | Bénéfice potentiel | Recommandation |

|---|---|---|---|

| Phytothérapie (harpagophytum) | Modéré | Anti-inflammatoire naturel, soulagement douleur | En complément des AINS |

| Acupuncture | Limité mais prometteur | Analgésie, amélioration circulation | Adjuvant au traitement principal |

| Homéopathie | Très faible | Non démontré au-delà de l’effet placebo | Non recommandé comme traitement unique |

| Cryothérapie avancée | Élevé | Réduction significative de l’inflammation aiguë | Fortement recommandé en phase aiguë |

| Thérapie par ondes de choc | Modéré | Stimulation circulation, réduction douleur | Utile en phase chronique |

| Magnétothérapie | Faible | Effets analgésiques limités | Option complémentaire non prioritaire |

| Supplémentation en oméga-3 | Modéré à élevé | Modulation de l’inflammation systémique | Recommandé en prévention et traitement |

| Thérapie par cellules souches | Préliminaire mais prometteur | Régénération tissulaire | Expérimental, réservé aux cas graves |

🐎 Mes achats recommandés

- analyseur portable de sucres fourrages

- balance pèse-ruban équin

- bottes de cryothérapie équine

- capteur thermique connecté sabot

- complément alimentaire biotine cheval

- copeaux de bois pour litière profonde

- fers à cheval thérapeutiques

- gants d'examen vétérinaire

- harpagophytum cheval

- huile de lin cheval

- muselière de pâturage pour cheval

- pince exploratrice sabot

- slow feeder filet à foin

- supplément oméga-3 équin

- tapis de sol caoutchouc pour box